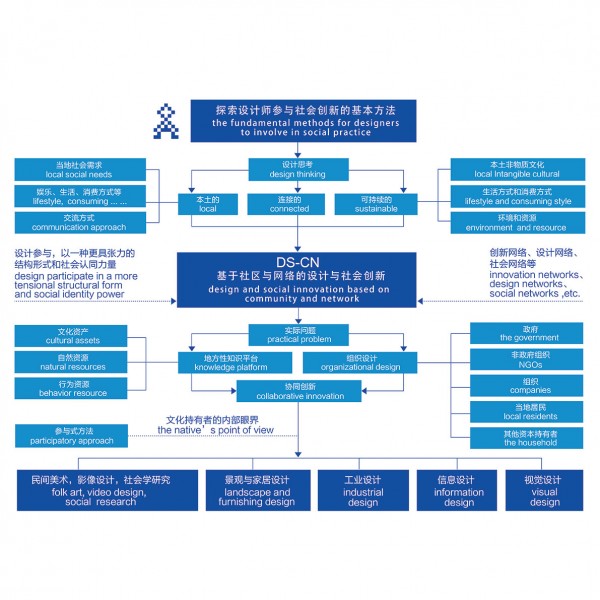

- 关键问题:

通道是一个具备独特的自然生态环境与丰富的非物质文化遗产的少数民族聚集区,在本次设计与社会创新夏令营活动中,平面组旨在对通道及周边侗族文化区的有特色的非物质文化遗产,特别是民间美术、手工艺等进行深入考察,并通过现代平面设计的实验方法,探寻一种本土视觉元素与国际沟通和接轨的可能性。当我们直面民族文化时,一个不可回避的问题就是,在经济全球化和信息技术日渐同一化的的趋势下,文化和社会也正在进行着世界范围内的重构。今天,以经济为先导的意识形态渗透到最偏远的民族和地区,原有的文化认同和文化身份正在接受前所未有的挑战。平面设计在参与形成全球新格局的社会实践中将扮演什么样的角色?文化的本土性和差异性何以得到维护与呈现?这正是我们在这次设计活动中所要思考的问题

设计目标:

(1)为原住民的设计:

传承与理解传统民间文化:收集、整理与再现;数字化保护。

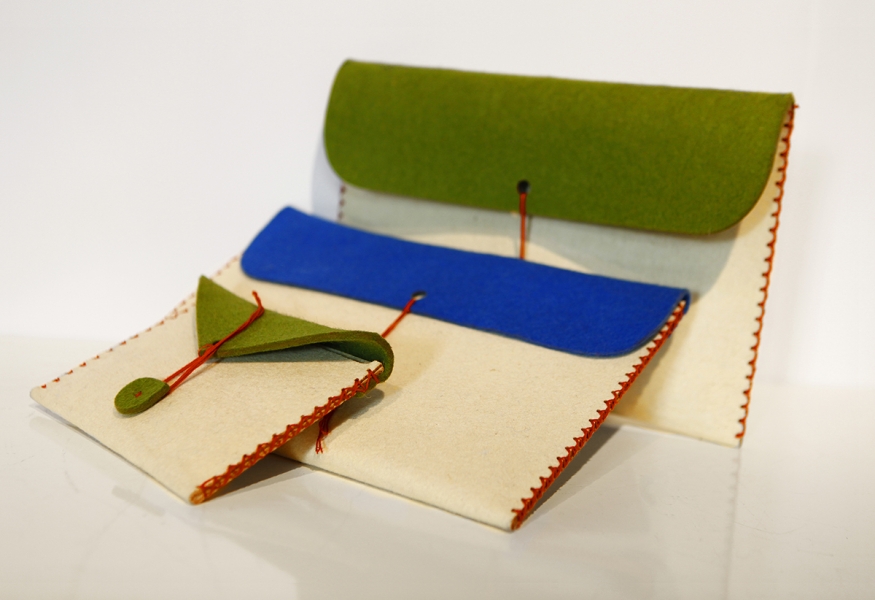

为原住民的应用设计:家居布艺,解决家庭妇女的额外收入。

为当地的商业化设计:地方品牌的标志、包装;有关旅游开发需要的设。

(2)为外来旁观者的设计:

主题1:建筑的视觉化; 主题2:侗锦的研究与现代化 ; 主题3:trace地方质感的表现。

工作内容:

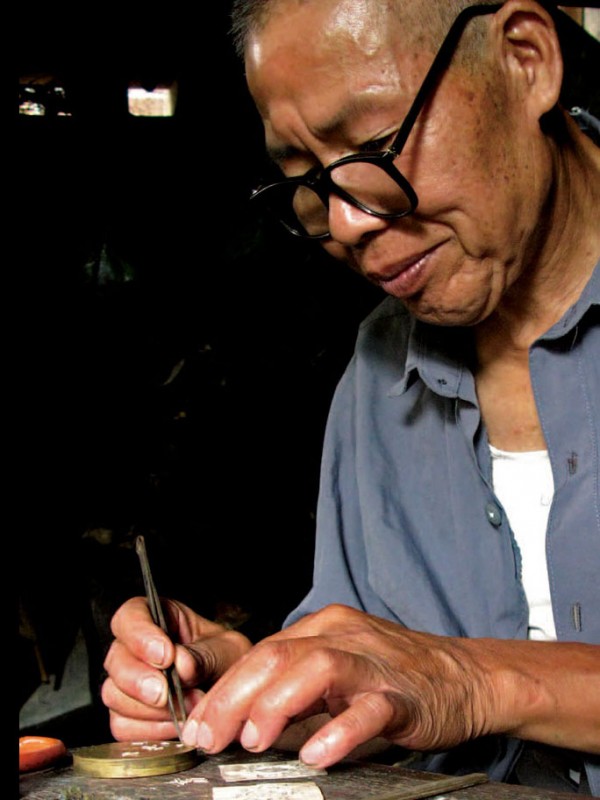

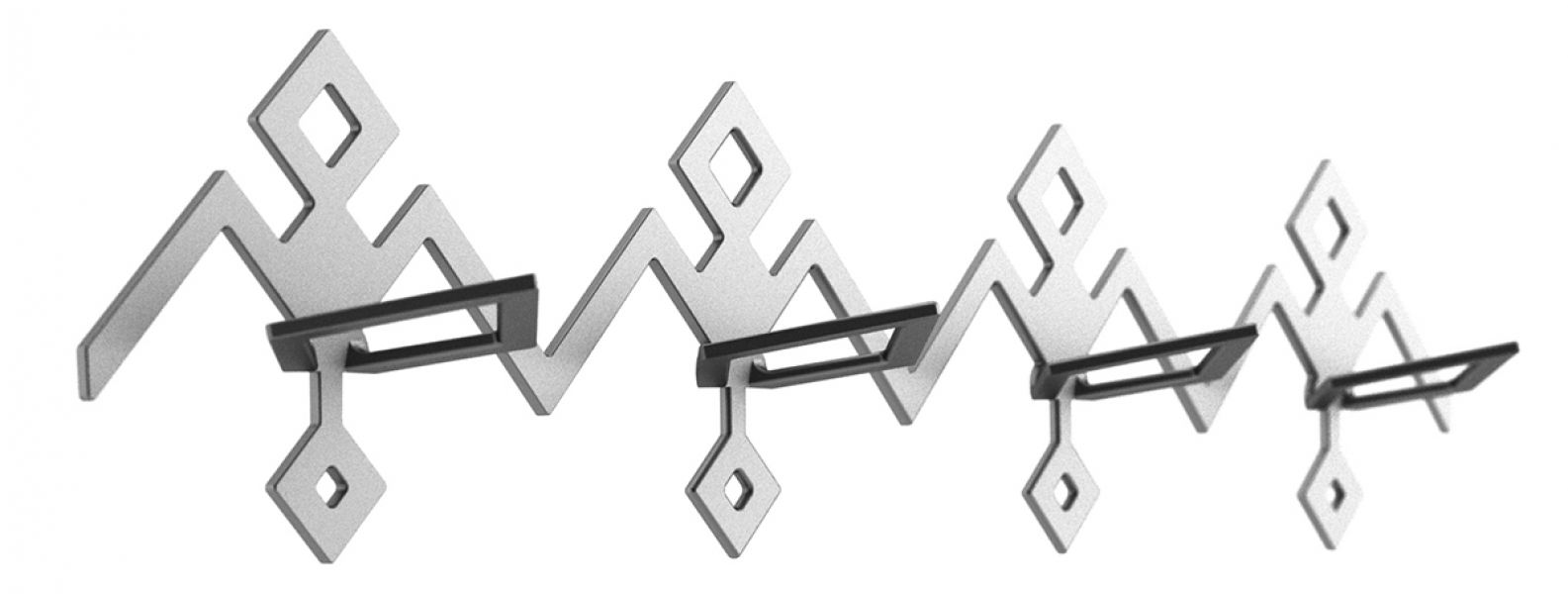

芦笙制作传人杨枝光

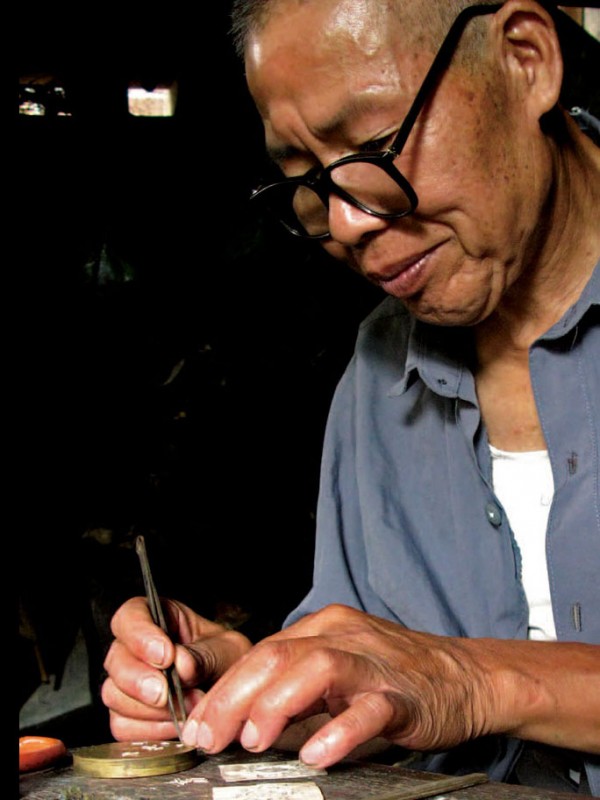

在这次民间美术和手工艺考察过程中,我们不断地体会到文化和传统的力量,在昔日的建筑、艺术品、技艺、社会风俗、生活状态以及精神世界中寻找启发。在漫长的农耕时代,人们制造所有的物品都为生活及生产过程中的自给自足,当地人创造本土独特的产品,并用以满足自己的生活,不可或缺的快乐与人民的生活紧密相关,每一件手工艺品既体现了一个民族在一定阶段内的审美标准的稳定性,同时也倾注了匠人本身的对自己所从事的创造活动的主观理解。在技艺的流传和个人经验的成长过程中,手工艺传达了一个民族的全部生存和生活智慧以及美学思想,从这个角度来讲文化遗产是以往创造力的总和。那么,我们不禁要对以下几个问题做出思考和实践:

工匠是怎样在传统的世界中劳作的,为什么他们会拥有巨大的力量?

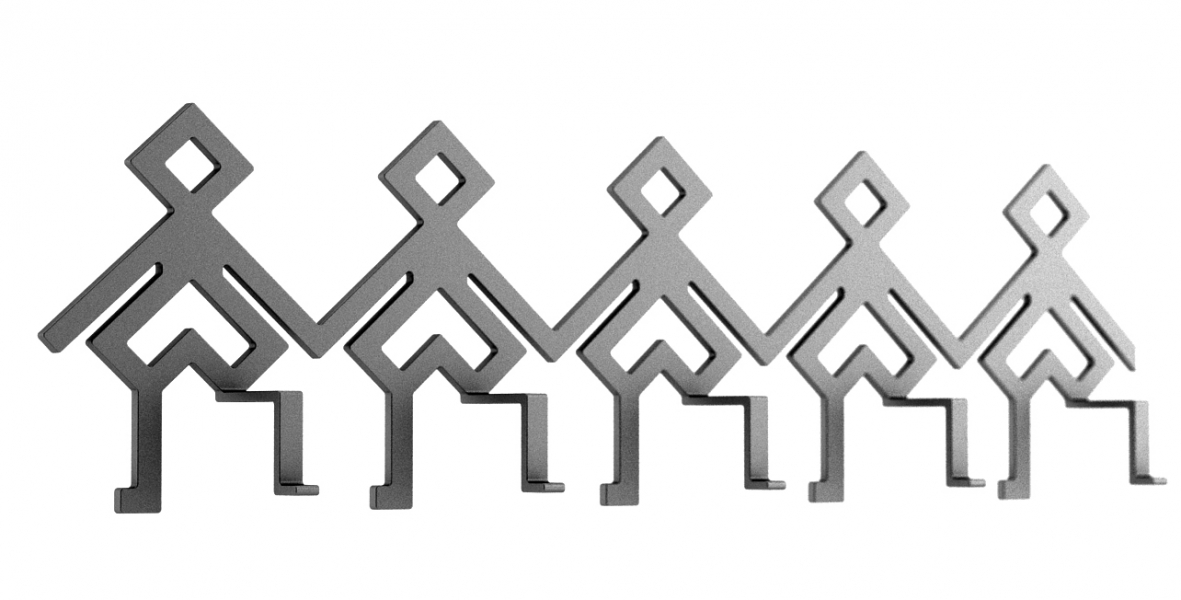

侗族剪纸传人覃时清

为什么实用与美能够毫不造作的揉合在一起?民间艺术和传统文化之美究竟美在何处?

什么才是值得尊重的美?

作为现代设计的新生力量中的一份子,我们将从民族文化与传统文化中学到什么?

在将本土文化导向国际化的视觉传达过程中我们该遵循什么或者坚持些什么?

在本次活动中,我们试图通过民艺考察、元素收集、图形实验及平面创作,来对以上问题做一次初步的解答。

侗族银饰传人龙校芬

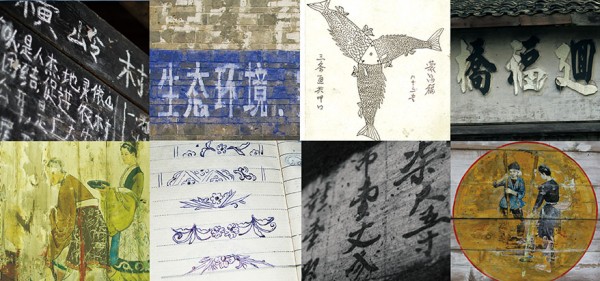

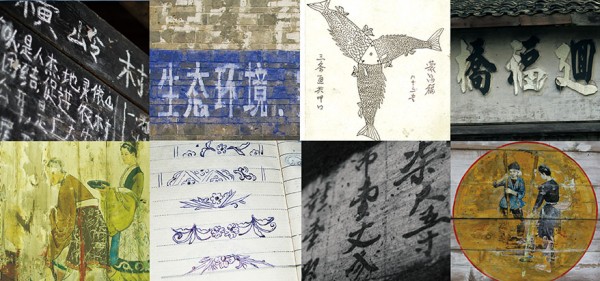

民间美术及手工艺考察

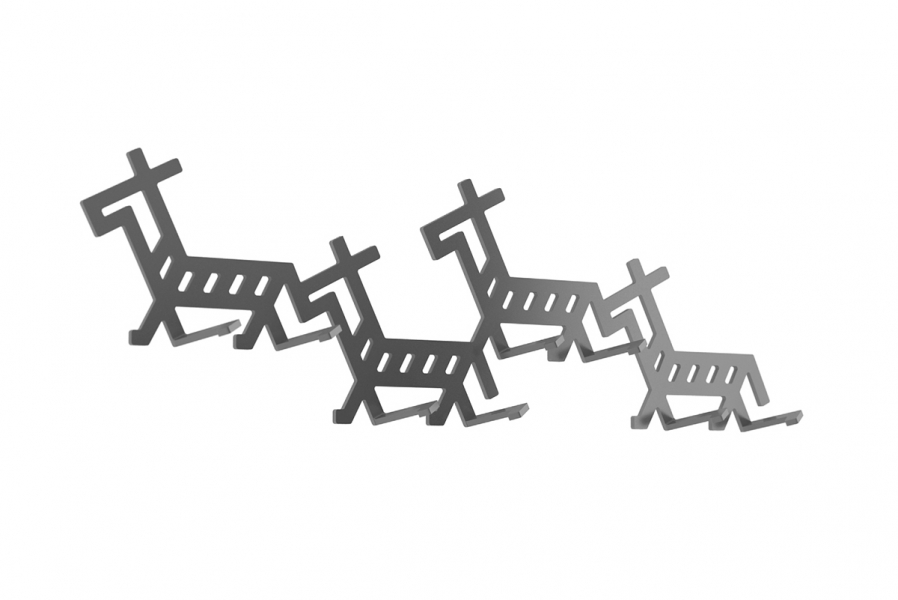

本次民间美术及手工艺考察主要以通道及周边侗文化地区的非物质文化遗产为对象,对传统手工技艺的传承人进行走访,了解其相关产品的工艺的特点、生产过程和视觉形象,并对当地自然与人文遗产中的质感、肌理、图绘等素材进行系统的采集。活动期间,我们共走访民间艺人四位,他们分别是刺绣和剪纸传人覃时清,侗族织锦传人素田梅,芦笙传人杨枝光,侗族银饰传人龙校芬。另外小组成员通过村寨走访,对侗布的制作工艺、建筑及纺织品用植物染料的制作方法进行文字记录,并通过拓印、摄影等记录方法对当地自然与人文遗产中的质感、肌理、图绘等素材进行采集和归纳。

民族文化与传统文化中的自然之美

从整体的视觉呈现来看,我们发现民族文化中的美主要可以概括为在两个方层面, 即自然之美与手工之美。一方面,在以生活和生产工具为主要内容的人文资源中,自然之美主要体现在对木、石等自然材料本身所具备的特性、形态、质感和肌理的尊重。以通道地区的木制建筑和竹制编织物为例,出于工艺和手法局限,以及实用主义的朴素造物观念,民间用品在最大限度上保留了对自然质感和痕迹的忠实,由这些自然材料经过时间、气候的洗礼所造成的特殊手感和机遇效果“chance effect”,形成独特的自然之美,这种美在传统文化中具有不可代替的重要性,是传统造物的隐形气质。

民族文化与传统文化中的手工之美

另一方面,民族文化与传统文化中的手工精神也是其最重要的个性。手工艺的显著特点是能够体现浓郁的民族特色。手工之美在民间美术中表现为理与情的结合。

所谓“理”是指为满足生活需求而产生、顺应工艺的特点、遵循材料本身的特质。受用途、材料、手法的制约将使作品的完成控制在自然法则之内,从自然的角度来说,作品本身是合理的,这样做很少犯错误,完全是在安全之道上行进,自然法则的制约形成他力之美,使美的体验进入到新的自由当中。以侗锦的制作工艺为例,排纱挑线、经纬交织的手法决定了织锦纹样的基本结构以点为单位,纹样风格趋于几何化的特点,尽管在织造过程中,织娘会根据自己的喜好随意的编织各种物象,如指甲花,太阳花,蜘蛛纹,鸟纹等,但是工艺和编织手法已经决定了整体的视觉语言,使侗锦呈现出图式风格上的一致性。

、

、

所谓“情”是指以人原始的手工制作出的物品更多的融入了生产者的体验,感情,经历,在艺人手中,物品被塌实而仔细的制造出来。在这里,自由和责任得到保障,因为这样的工作伴随着快乐,同时还显现出新作品的创造力。在采访刺绣传人覃时清时,我们发现老人对物象的把握有时候完全靠脑海中的想象,在没有草稿的情况下跟随经验与灵性进行夸张与抽象, 对图案的敏感促使我们总希望对老人构图、走刀的思考方法一探究竟,但老人始终只有这简单质朴的一句话:“我只是想怎样把它剪得更漂亮,做这个我很开心。”可以说,在剪纸时老人是将自己所有的诚意都投入到了对美的追求中。 因为手工的制作过程直接与物品接触并产生共鸣,因此也可用此技术作为心境和意志的修为方式。如果我们将手工物品的审美原则理解为“形美以悦目,意美以感心”的话,意美指的就是手工之美中“情”。

民族文化与传统文化的传承现状

遗憾的是,在通道的整个走访和采风期间,我们所面对的关于文化传承的现状无一不使我们为传统的消逝感到担忧。以剪纸传人覃时清为例,以至耄耋之岭的她早已经不再是个人艺术修为达到最高峰的年龄了,由于身体的衰老,年轻时候的代表作如今已无法在老人的手中再现,而身后的年轻传人呢? 她们是否能够理解这剪纸中微妙的美处,以及老人执剪的快乐呢?我们不得而知。 但可以肯定的是,以刺绣工艺为依托的剪纸一旦脱离了人人衣必用秀的年代,就再也无法像过去那样扮演村寨生活中必不可少的角色了,生计迫使年轻人走出村寨,剪纸在她们生活中已然不可能像在覃时清那一辈人中那样成为必然的一部分。从每一个侗族妇女的领间袖口逐渐走向博物馆冰冷橱柜中的刺绣和剪纸,无可避免的见证了传统文化的没落。传统文化的完整性对于当代社会的真正意义正在接受挑战,其文化内涵正在受到解构,并导致其现实生活中的非现实化。他已经变为一种关于精神的记忆或物质的遗迹。

本土平面设计中的关键概念

通过以上实地考察和资料整理,我们将本土文化中的自然之美和手工之美,提炼为三个关键词,分别是:痕迹trace,质感texture与手工handmade。

关注传统文化中的痕迹trace概念,是以考古学的立场来切入历史中存留的遗迹。在平面设计中痕迹往往呈现出一种机遇效果“chance effect”,如木纹的美感,灵感完全来自视觉形式的敏锐,慧眼独具识天然,虽然这种偶得并非设计,却具有不凡的发现意义,不能否认这种视觉方式拥有一种创造性,美由此而生。通过发展潜在的对形式的感觉能力,我们也增强了自身欣赏和创造那种与周围事物建立一种新关系的能力。

质感texture通常倾向忠实于材料本身的特点,以及一种超出视觉范围的感官体验,比如触感。富有质感的设计可以摆脱文字语言和图绘语言的隔膜,从而建立起人与人,人与物之间共鸣。

在漫长的农耕时代手工handmade是一切人造物的根本,在现代的欧洲,许多高端品牌打手工牌,手工有时直接意味着高品质,这体现了我们对人类双手的信任,手工创造有差别的形式并赋予设计以情感,形式既是视觉的对象,又是情感的媒介,是保证创意视觉化的条件。形式具有内在的生命或精神,平面才是有感情的,充满了幻想和活力的。

这三者的特性显示出追随自然的一面,因而都具有一种不需要依赖于地方语言的沟通能力,这对我们思考本土平面国际化的议题具有启示性,我们的国际化是懂得如何用国际的语言和手段呈现自己,从而发展出一种与国际沟通和接轨的能力,我们认为痕迹/质感/手工正是兼具本土特色和跨地域的表达能力的天赋语言,使我们能够将意念、经验、情感转换为可感知的创意形式。