CULTURAL INTERVENTION FOR SOCIAL LINKS AT PUBLIC SPACE:

IN THE CASE OF DONG MINORITY VILLAGE

公共空间社会联系的文化介入:以侗族村落为例

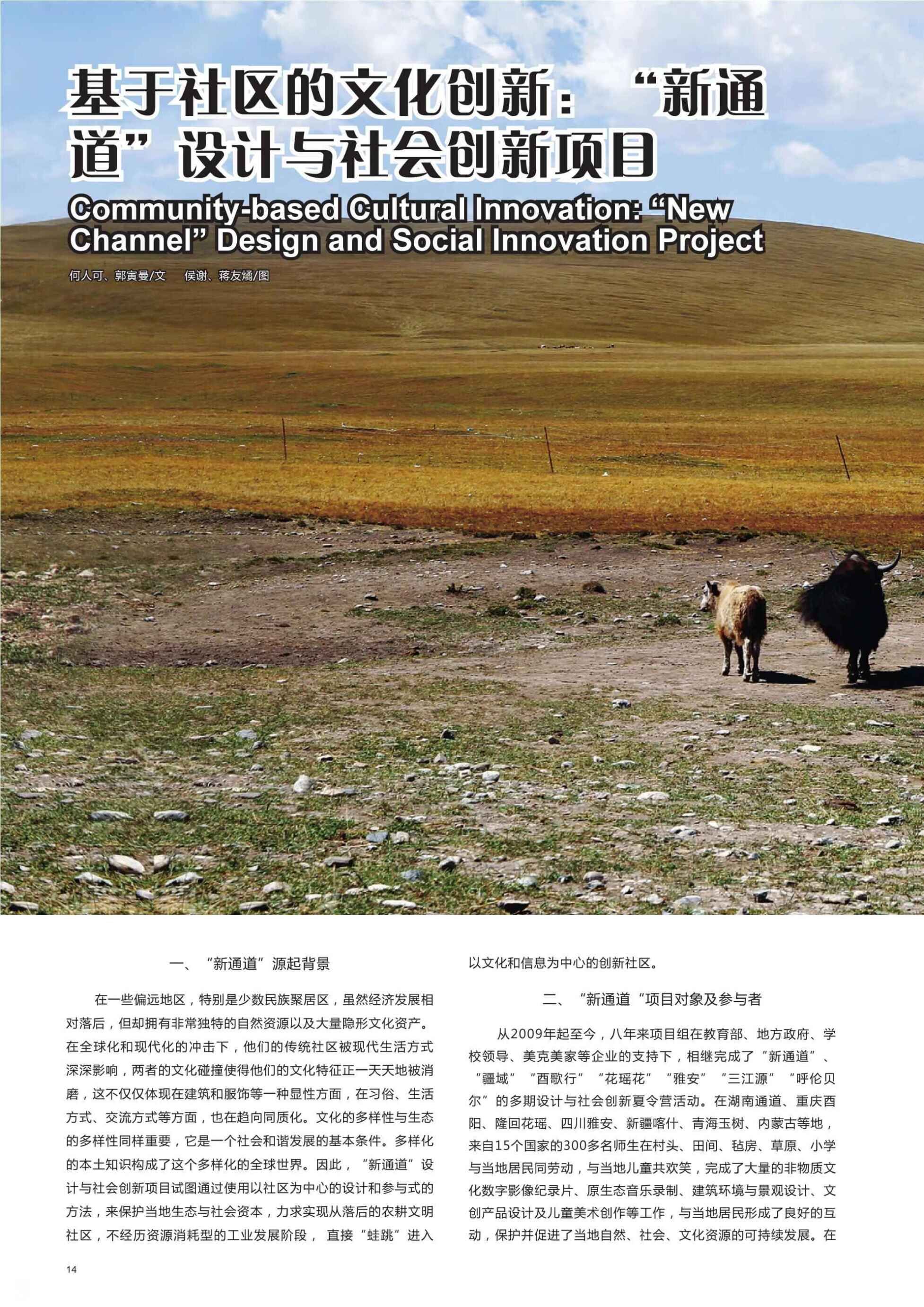

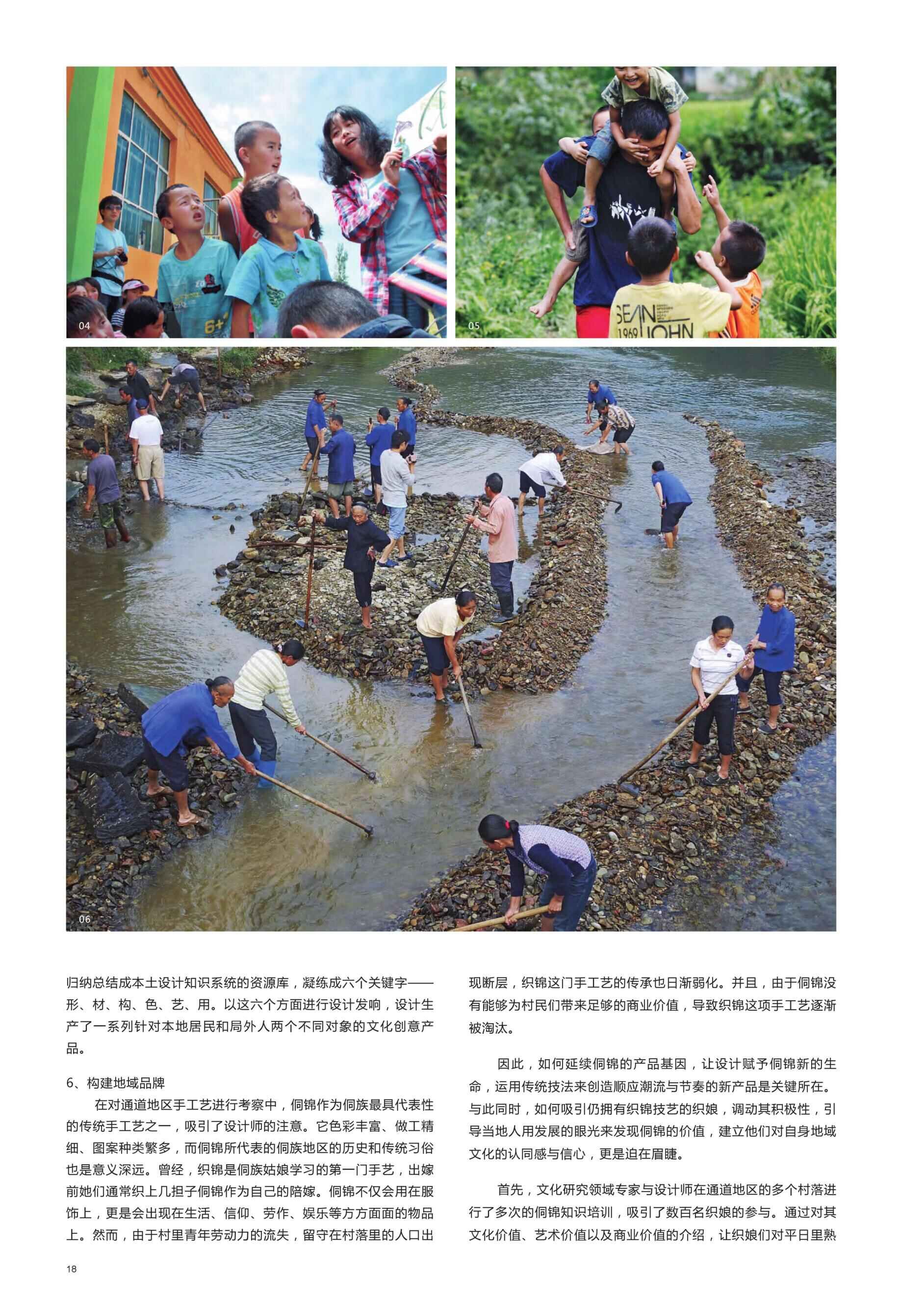

本研究的假设是,文化和文化元素是否能作为日常公共空间的干预手段,通过重塑社区的原始社会文化结构,在人与人和人与空间之间创造新的联系。这个假设在中国的一个侗族村落——横岭村进行测试。测试展示了如何用传统和文化习俗来改变人们的看法,为公共空间提供新的功能和社会联系,经过观察与深度访谈,得出加强横岭公共空间的社会联系和互动的关键特性,即“娱乐性”、“传统性”、“空间性”、“直觉性”和“阐明性”。这些研究结果将有助于对横岭的社会结构重新生成的介入元素和策略进行改进。

这些受到横岭设计文化干预元素刺激的新社会联系,将继续为村里各利益相关方的社会互动和交流做出积极贡献,加强社区的可持续价值与福祉。然而,在此次研究实践之后,人们提出了一些问题。在许多未回答的问题之中,这两个问题引起了我们的思考:在不同的社会文化背景下,被识别出的文化干预元素是否能适用于不同的物理环境?如果不行,如何设想和发展适应性的介入元素和策略?目前,对于这两个问题还没有有效的答案来源。不过,对所有情况而言,当少数民族参与其中时,对其文化和传统的尊重永远是至关重要的。

(编辑:朱碧玉)